【不動佛】介紹

【不動佛】功德利益介紹

阿閦佛,又名不動佛、無動佛、阿閦鞞佛,隸屬金剛部,是五方如來之中的東方佛,乃是自五智當中的大明鏡智所顯,亦即五毒煩惱裡的瞋怒清淨之體性。

若就符合世間思惟,落入凡跡而言,據《悲華經》云,久遠昔時刪提嵐世界中,有轉輪王名叫無諍念,他的第九王子蜜蘇在寶藏如來座前發願,修持戒行,成就淨土,寶藏如來賜名阿閦,並授記將於未來世在「現喜世界」成正覺,號「阿閦如來」,意為「不動如來」。

如同觀音、大勢至二尊菩薩為無量光佛的脇侍,立於左右助佛弘法;在現喜淨土亦有二尊脇侍大菩薩,法號:香象菩薩、牛香象菩薩助佛弘法,廣利群品。

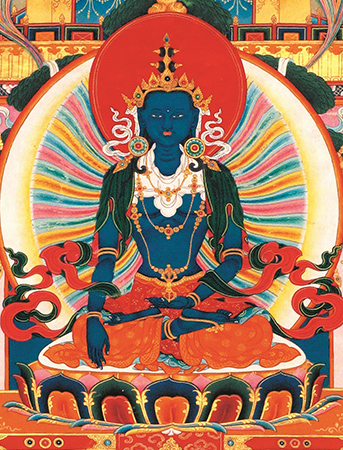

不動佛,聖身琉璃藍色表徵法身不變,善妙淨圓;一面表徵萬法融於一味;二臂表徵世俗、勝義二諦圓融;頭戴寶冠,表徵五智圓滿無別;以報身佛相之十三種衣飾莊嚴自身,表徵自利功德圓滿,利他滿諸欲求;右手觸地印,置於膝上,表徵降伏煩惱,威懾四魔;左手等持印,置於臍下,表徵聖意如如不動,大悲自顯;左掌上方矗立金剛杵,表徵本智具備金剛七法(無可斷、無可壞、真實、穩固、堅定、於一切無礙、於一切無敗);雙足金剛跏趺坐,表徵悟空卻不滯斷邊,悲憫而不落常邊;月輪為座,表徵熄滅輪迴熱惱;蓮座清淨,花瓣綻放,表徵縱於輪迴度眾,不染絲毫過患。

諸佛如來,功德平等,自他二利,已臻圓滿。憑藉往昔於菩薩道上所發之善願,不分日夜,不假精勤造作,隨機應化,廣度有情。

佛教的第一居士維摩詰菩薩,即是從此現喜刹土轉生娑婆世界,現在家居士相,度化眾生;藏傳佛教中,名聞遐邇的密勒日巴尊者,據傳亦為香象菩薩應跡人間的示現,因此,現喜淨土諸聖與南瞻部洲的眾生因緣深厚。

又據《阿閦佛國經》云,阿閦佛在成佛久遠之前,曾侍奉廣目如來,奉行菩薩道時,萌發「不恚有情」(對眾生不生瞋恨)立誓廣修安忍。藉此大願,縱然為他眾怨恨、詈罵,也不為嗔恚所動,專修安忍,心無退轉,經過累劫的積聚資糧,即於東方現喜世界成佛,因其功德,故而得名為「不動」。

《大寶積經》載:「若有善男子、善女人,聞不動如來功德法門,善能受持,讀誦通利,願生彼剎者,乃至命終,不動如來為之護念,不使諸魔及魔眷屬退轉其心」。

諸佛功德不可思議,若欲藉著觀誦而契合佛意,必當明暸,在密乘當中,所有天尊的觀修皆是為了降伏煩惱,開顯心性本智而證得菩提。

蓋因示現緣起的不同,在道上的觀誦過程中,所獲得的功德亦不盡相同。

當我等以虔誠心祈請、供讚、觀誦此佛時,雖云必能降伏自心潛藏的瞋怒,淨瞋成智,滅罪除障。然而,實際上,真正要了知的是五毒之恐怖!

六道輪迴並非造物主所創造,而是眾生無明煩惱所成,六道輪迴以地獄為最苦,投生彼處的主因乃是瞋怒心,怒氣似可隨發易行,後果卻不堪設想,經中云:「長達十萬劫行貪淫之罪,不及一念瞋心所造之惡!」

因此,除了祈求天尊之加持,必當自我警惕,時時護持正念,一旦瞋怒心起,上品者,當下反觀而住,明瞭瞋怒體性澄澈昭明,即如鏡中顯物,得契大明鏡智;中品者,祈求不動如來,專注誦咒而住;下品者,思惟瞋怒過患,警惕「萬惡瞋為首」,懺悔而住。

憑藉自身的精勤修持,加上天尊的善願大力,方得避免墮入惡趣,且能誅殺自心的煩惱、五蘊、天子、死主等四魔而證菩提!

不動如來咒,功德殊勝,滅罪迅疾,福德無量,是古今諸多高僧大德所推薦,在竹巴噶舉傳承中,是超薦亡靈之主修。

分為長短二咒,

長咒:拿摩 惹哪 柵雅雅 嗡木剛嘎呢 剛嘎呢 若匝呢 若匝呢 桌柵呢 桌柵呢 柵薩呢 柵薩呢 柵帝哈哪 柵帝哈哪 薩兒瓦 嘎兒瑪 巴壤巴惹 呢美 薩兒瓦 薩埵 年匝 梭哈

心咒則為:嗡木 阿秋 北雜兒 比嘎年 大至大 吽呸